小学2年生で学ぶ掛け算。

掛け算が始まる2年生の保護者の方はいよいよかと感じているのではないでしょうか?

(2年生の2学期、10月ごろから始まります。)

掛け算は、一方の数に他方の数を掛ける計算ですが、それを九々として覚えるのが一般的ですね。

しかし、この九々を覚えるのに苦戦してしまうのではないか?

授業についていけるのか?

特に6の段、7の段、8の段が非常に覚えにくいですよね。

そこで九々を覚えるのではなく、掛け算の考えを元に瞬時に答えを導き出す方法と掛け算プリントを当記事で紹介しています。

\九九表ポスターはこちら👇/

九々は覚えなくてもいい??

九々は掛け算の答えをスムーズに導くために暗記するものなので、絶対的に覚えないといけないわけではないです。

覚えなくても掛け算の計算ができるようになればいいからです!!

『掛け算=暗記』の概念をぶっ飛ばしちゃいましょう!

暗記ができないから、掛け算が嫌い・苦手になってしまうと

これから学んでいく掛け算の筆算や小数・分数の掛け算でまたもやつまづく原因になりかねない!

また九々を間違えたまま暗記してしまうと何度も同じところで計算ミスを起こしてしまいます。

(7の段をあやふやに覚えてしまった結果などに起こりがちです)

これは非常にまずいですよね。

掛け算はしっかり身に着けたい単元です。

覚えるのは2の段と5の段

九々を全て覚えられない場合は、最低2の段と5の段だけ覚えましょう。

5の段は時計の分を見る時にも、よく出てきていて、この2つの段は比較的覚えやすいですよね。

『2,4,6,8,10…』

『5,10,15,20、15…』

2の段と5の段だけで掛け算はできるの?

できちゃうよ!

掛け算の覚え方は考え方を重視‼

では、苦手は子が多い7の段、『7×6=42』を例に見ていきましょう!

計算方法は2の段と5の段を使います。

5×6=30

2×6=12

30+12=42

はい、できちゃいました!!

被乗数(かけられる数)を分解してしまえば、いいのです!

7個あるものが6つあるわけなので、7を5と2にしてしまえば、答えは同じですよね。

次に8×8=64の場合は

2×8=16、2×8=16、2×8=16、2×8=16

→16+16+16+16=64

または

5×8=40、2×8=16、1×8=8

→40+16+8=64

または

10×8=80、2×8=16

→80-16=64

ここで10の段と1の段も出てきますが、こちらの2つの段は難なく覚えられると思います。

このように1の段、2の段、5の段、10の段を組み合わせれば九々を全て覚えなくても掛け算はできるようになります。

暗記に頼らない掛け算のメリット

このように、考えて答えを導き出す、暗記に頼らない方法にはたくさんのメリットがあります。

丸暗記では習得できない、数の構造の理解や応用力が身に付きます。

万が一、九々を忘れた時にも、自分で考えて答えを導き出すことができます。

『掛け算=九々=暗記』の概念で進むと、テストで思い出せない時に、『思い出せない=わからない』のままになってしまいますが、掛け算の仕組みを理解しておくことで、応用力で答えを導くことができます。

また「どうすれば楽に計算できるか」を自分なりに考える癖をつけておくことで工夫する楽しさを知ることができます。

これは算数だけじゃなく論理的思考力として色んなことにも役にたちますよね。

考える力を養い、色んなものの見方があることを知るきっかけになります。

算数が好きなお子様はきっとこういうところが好きだと思うんです。

考えて導く。

しかし実際その楽しさに触れる時間って中々ないですよね。

掛け算が始まるタイミングで覚えるだけではなくこういう計算の仕方もあるね。と一緒に取り組んでみてください。

9の段は手と指を使って覚えられる?

9の段は手と指を使って覚えられることを知りました!

長男がyoutubeで見たらしく教えてもらたものを紹介します。

両手を使い、左手の親指から乗数(かける数)を数えていきます。

9×1だと、親指が曲がっている状態で、左手が4本、右手が5本で9本なので答えは9×1=9

9×6だと左手の小指を曲げて、右手が5本、左手が4本になり、答えは54ということがわかります。

乗数(かける数)を曲げる指を境に十の位と一の位を区切ります。

文章だけだと分かりづらいと思うので、youtubeでわかりやすい動画があるのでそちらを参考にしてみてください。

▶掛け算 九の段 指

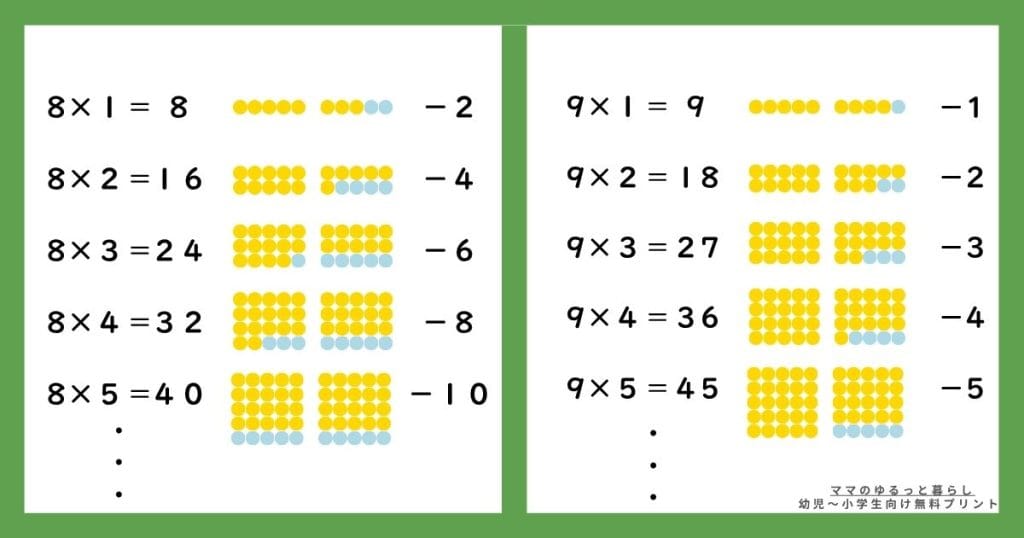

10の段から引き算する方法

8の段、9の段は、10の段から引き算して導き出すこともできます。

9×1を10×1にして1を引く

9×7を10×7にして7を引く

8の段もこの方法で、8×1から2,4,6,8,10…と引き算していけば導き出せます。

上記のようにパッと頭の中に浮かべることができたら、九々を暗記しなくて計算ができるようになります。

初めは時間がかかるかもしれませんが、何度もこの方法を繰り返してるうちに瞬時に答えられるようになります。

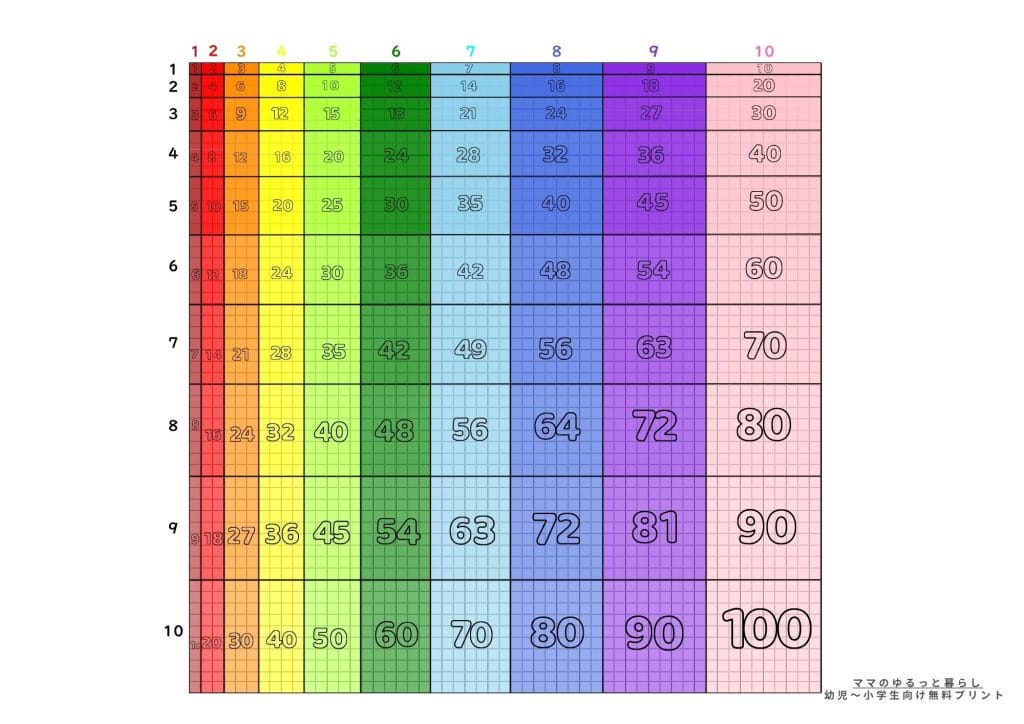

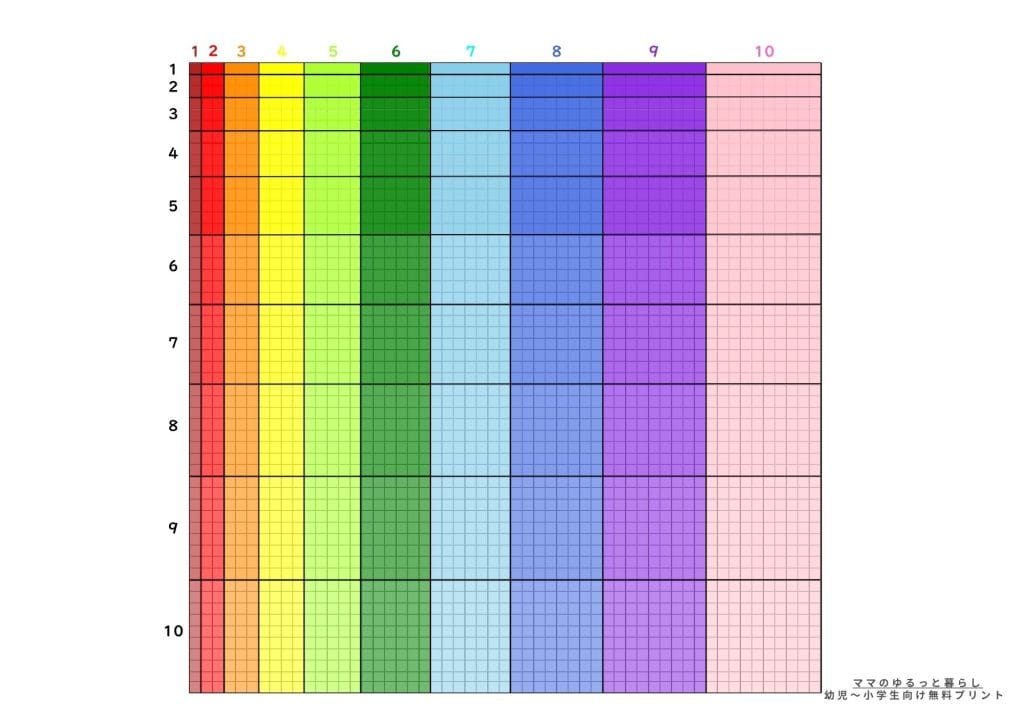

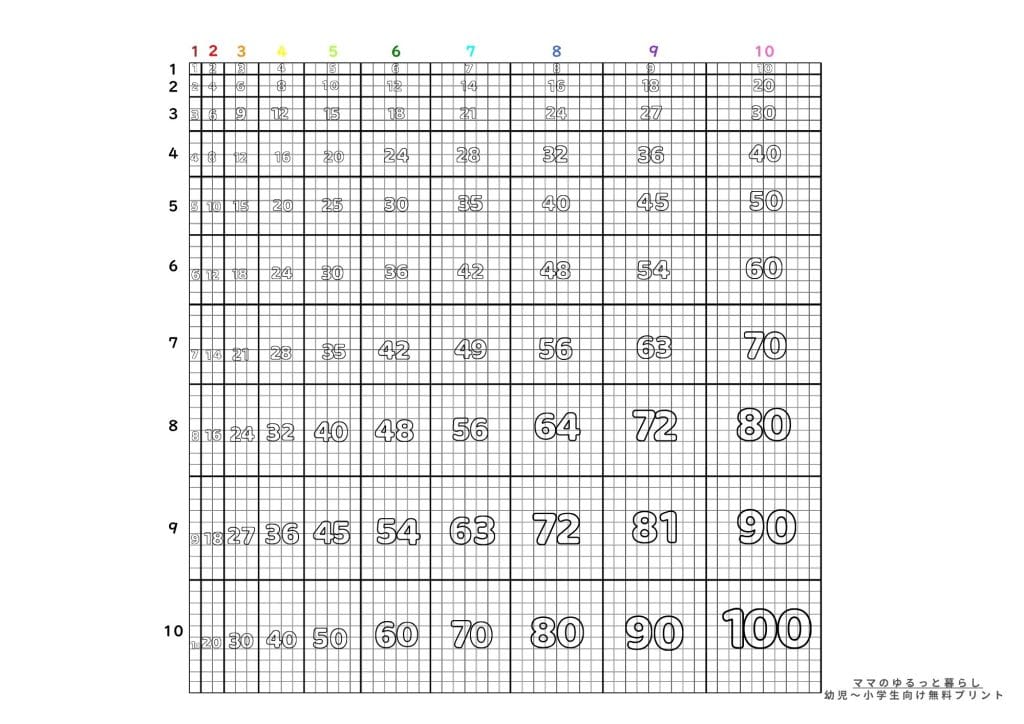

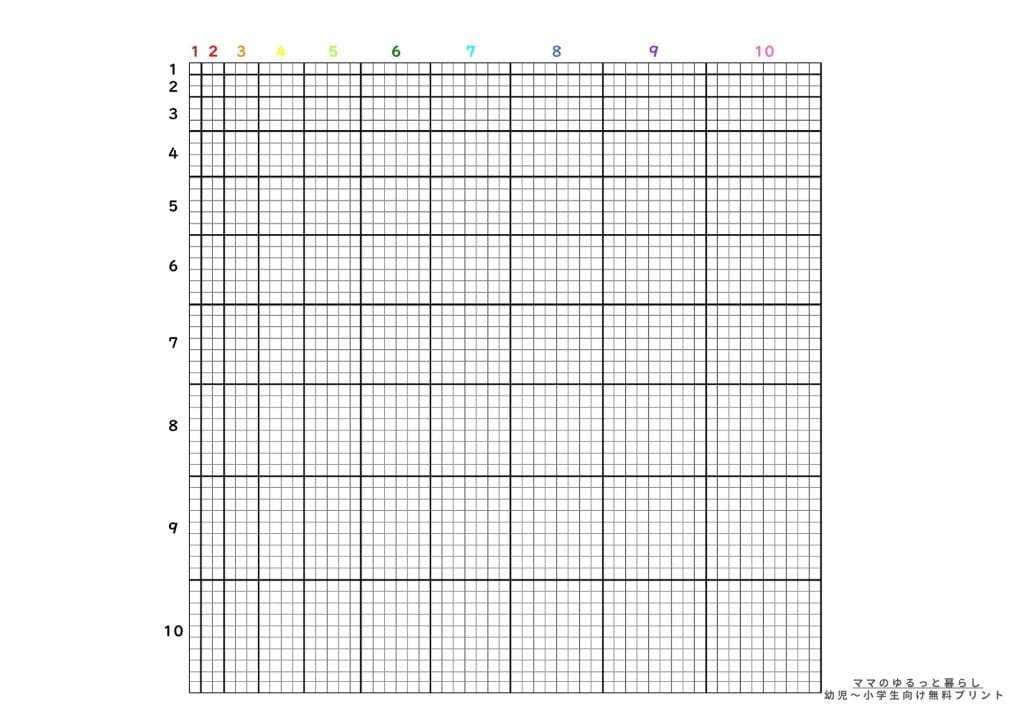

色付き面積九九表プリントのダウンロード

下のボタンから、PDF形式で印刷用データを無料ダウンロードできます!

色付き面積九九表

色と配列の工夫によって、単なる暗記ではなく「かけ算の仕組み」を直感的に理解できる掛け算プリントを作成しました。

このプリントは九々を視覚的に理解できるようになっています。

実は九々の暗記が苦手というより納得できてないお子様もおられると思います。

我が家の長男はそうでした。

掛け算を理解していても、九々を覚えればいいとわかっていても、納得できない、1つ1つ確認して納得したいという気持ちが強かったんです。

なのでこの納得を飛ばしてはいけないと思い、目で見て1つ1つ理解できるプリントを作成しました。

長男はこれで納得ができ、スムーズに暗記しようという気持ちになりました。

このプリントは4種類あります。

- 数字と色が書き込まれた完成版

- 数字を自分で書き込む

- 色を自分で塗る

- 色と数字を書きオリジナルのカラー九九表を作成する

この中で、「かけ算は足し算の繰り返しだね」、「順番を変えても答えは同じだね」と気づきをサポートする声掛けをしてあげると、楽しく取り組めると思います。

\無料ダウンロードはこちら👇/

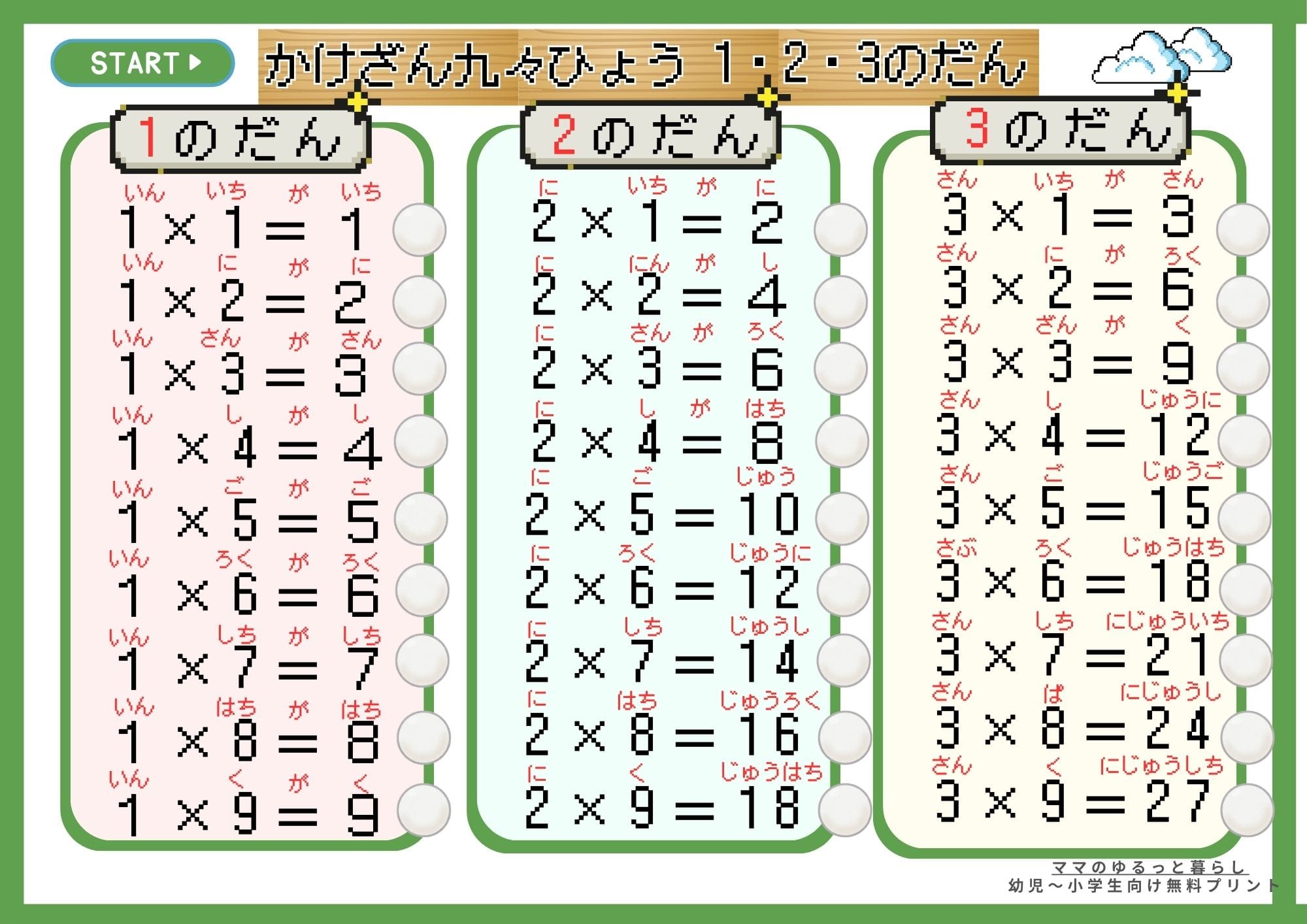

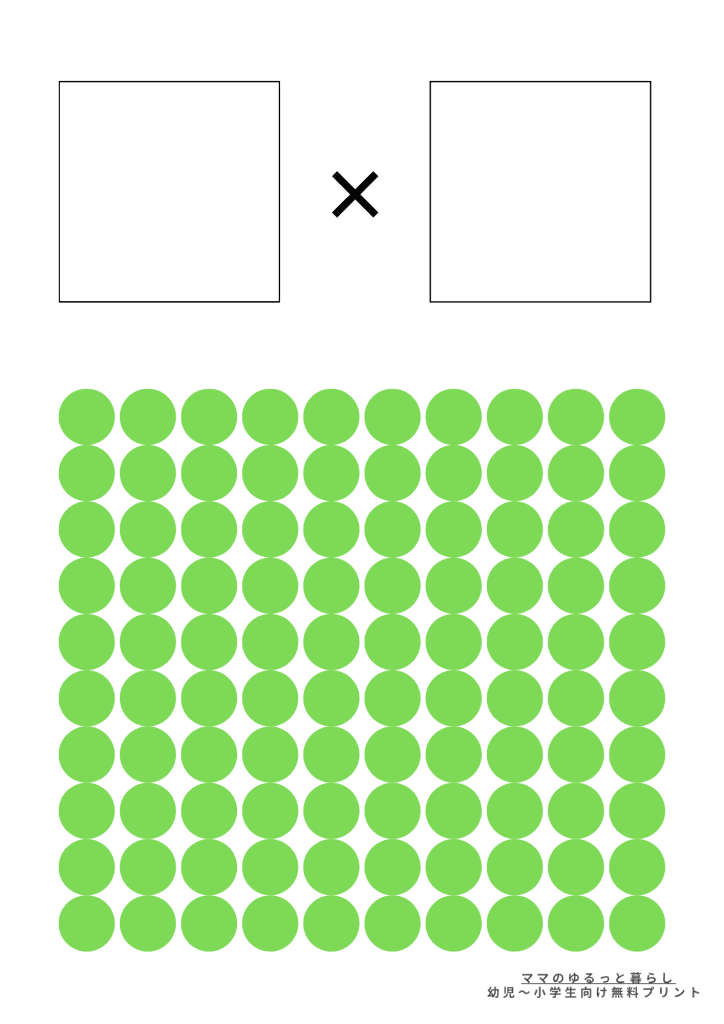

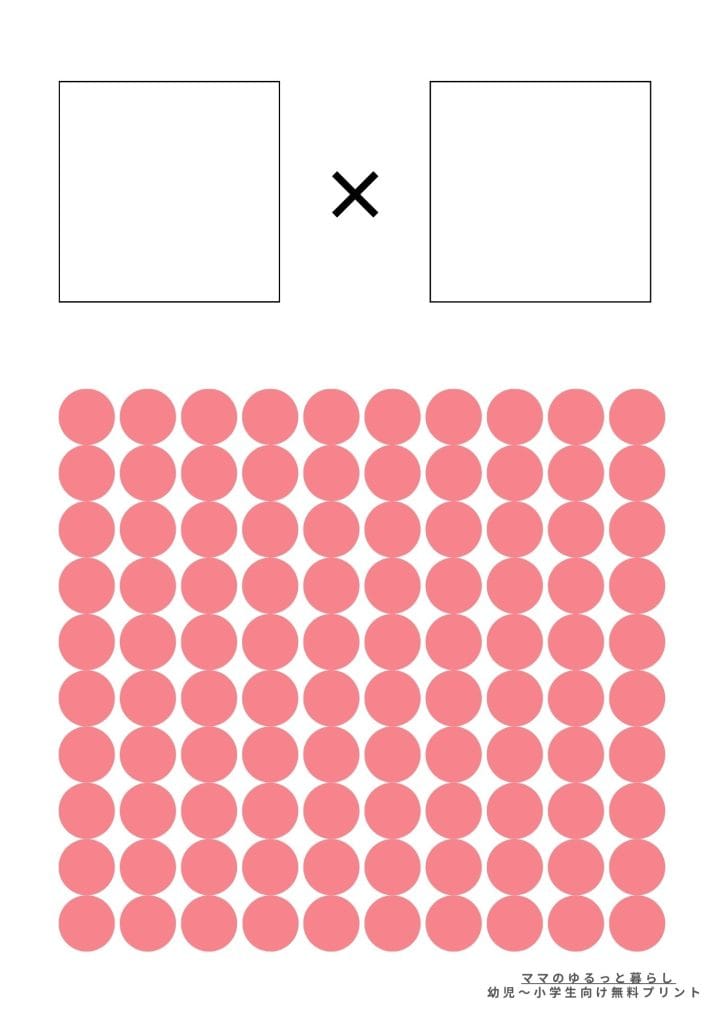

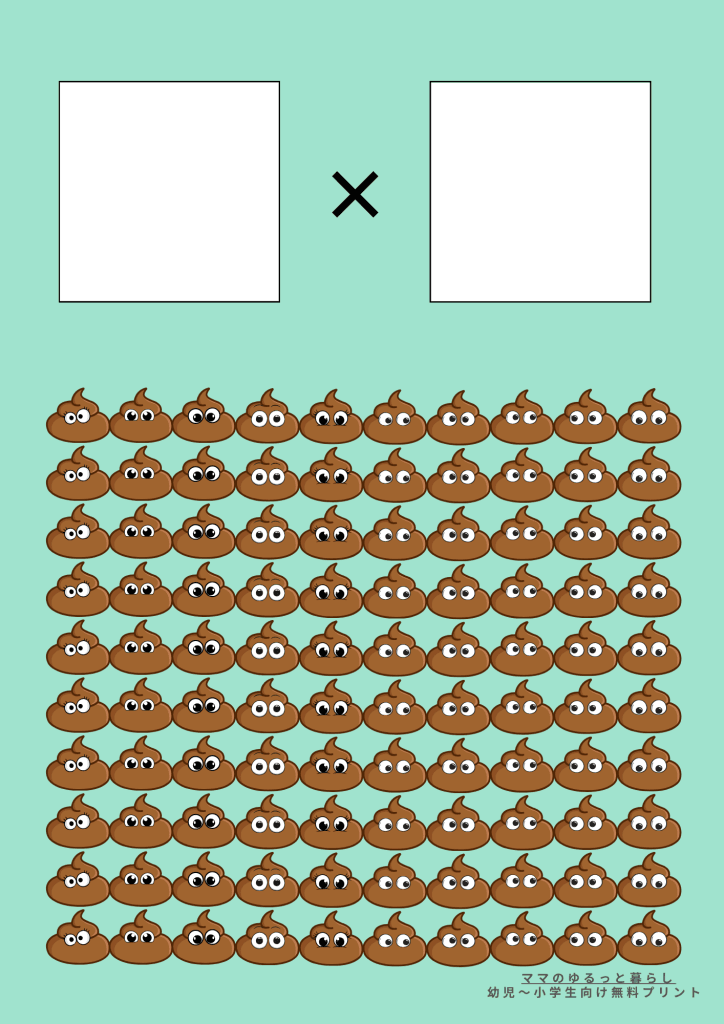

納得!掛け算プリント

こちらは記入式プリントです。

空白に数字を書き込み、数を数えて答えを導き出します。

プリントを印刷したら、クリアファイルに入れ、□の中に好きな数字を書き込みます。

下にある丸または絵に『3×4』なら、3個に丸をして、それを4つ作り、答えを導きます。

九々を覚えられないのは、まだしっかり掛け算の仕組みが理解できず納得できてない場合もあります。

暗記の前にしっかり掛け算を理解しておくとスムーズに暗記に繋がります。

3種類ありますので、好きなものをダウンロードしてお使いください♪

\無料ダウンロードはこちら👇/

※ご家庭のプリンターでA4サイズに印刷できます。

※個人・家庭内でのご利用に限り、商用利用・再配布はご遠慮ください。

掛け算の覚え方とは?九々を覚えられない小2の壁はこの方法で解決!のまとめ

掛け算は九々で覚えるのが一般的ですが、暗記が苦手な子は今回紹介したように掛け算の仕組みを理解し工夫して計算できるようになればいいだけです。

『暗記ができない=掛け算ができない』わけではありません!

最終手段、4×6の場合、4+4+4+4+4+4で計算しても問題ないわけです。

しかしまたここで、これだと時間がかかるな→4×6は24だから覚えておこうと自ら覚えることを選ぶでしょう。

お子様が九九の暗記に苦戦していても、「暗記ができない=掛け算ができない」と焦る必要はありません。掛け算を暗記だけで終わらせず、ご紹介したような視覚的なツールや多様な角度からアプローチすることで、納得感とともに力をつけていくことができます。

このように掛け算の仕組みさえ理解していれば、何度も計算をしていくうちに自ずと身に着けていくことができるでしょう。

掛け算プリントの注意点

こちらの掛け算プリントは、無料ダウンロードいただけます。

ダウンロードの際は、以下のルールを守ってご利用ください。

- ご家庭や保育現場でのご利用は大歓迎です✨

- 商用利用はご遠慮ください

- 複製・加工は禁止

- 画像への直接リンクは禁止

※直接URLを貼って表示するのではなく、必ずダウンロードしてからご利用ください - 本記事のプリントの著作権はすべて当ブログ「ゆるママ」に帰属します。

当ブログでは、ほかにもたくさんの無料プリントを公開しています。

お子さまと一緒に、楽しく学べる教材としてぜひ活用